今日は、建築図面上の略語表記の内、建具系の略語について解説します。🙂

※建具とは?窓やドア関係のことを指します。(念のため)

専門的なモノもありますので沢山になるのですが、木造住宅関連の略語だけにこだわらず、建築に係る建具(窓やドア)関連の略語について、一通りご説明していきますので、お調べになられている略語表記のみを、目次からお選びいただきご覧になって頂けるといいのかな・・、と思います。

項目が多くなりすぎてしまいましたので、今回は前半(1/2)としまして、建具本体の形式とガラス種類に関する略語を中心にご紹介します。

建具金物やその他の略語については、後半(2/2)として、こちらにUPしてありますので、必要に応じてご覧になって頂ければと思います。

また、住宅図面でしか見掛けない「建具記号」と言いますか、以下👇のような「建具符号(?)」もしくは「窓記号(?)」については、こちら👉「住宅平面図の窓記号の読み方」で解説していますので、宜しければ合わせてご覧になってみてください。🤗

数が多めになりますし、あまりご覧になられる方もいらっしゃらない気がしますので、解説の内容はザックリ、かつ、ややぶっきらぼうになる場合がありますが、予めご了解をお願いします。😅

建築図面の略語シリーズの目次

建築図面に見られる、分かりにくい略語を解説している略語シリーズの目次です。😊

まだ準備中の投稿もありますが、順次UPしていきますので、略語に困られている方がいらっしゃれば、参考にして頂ければと思います。

- 第一弾:建築図面の略語解説(平面図系)

- 第二弾:立面・断面図系の略語解説

- 第三段:建具記号関連の略語解説1/2 👈今回

- 第四段:建具記号関連の略語解説2/2

- まとめ:略語解説アルファベット順(NEW)

なお、建築図面の見方(読み方)については、以下👇の投稿で住宅平面図を元にザッとご説明していますので、必要に応じて、合わせてお立ち寄りください。😌

建具本体種類に用いられる略語表記

建具本体の形式を示す略語からスタートします。💨

住宅ですと、平面図に表現があるかどうか・・・という所ですが、図面名で言いますと「建具表」や「建具キープラン」などと呼ばれる図面に出てくる略語になります。

「建具キープラン」を描かずに、「平面詳細図」で兼用してしまうようなまとめ方の場合は、この「平面詳細図」に表記がある場合もあります。

AW

建具関連の建築図面で見られる「AW」は、英語表記「Aluminum Window」の略で、各頭文字の「A」と「W」を取って「AW」と表記されています。

これを日本語英語にすると「アルミニウム ウィンドウ」になりますから・・・

シンプルに考えて頂いて、アルミニウム製の窓を指す略語ということですね。☝

ちなみに「AW」の読み方は、単純に「エーダブリュー」で大丈夫です。👌

わが国ではもっとも一般的な、以下👇のような、いわゆる「アルミサッシ」のことですね。

(リフォーム建材屋さんからの出展)

皆さんのお宅も、9割5分くらいのお宅で使われているはず。

筆者の建売マイホーム👇でも、もちろん使われているのが、このAW、つまりアルミサッシです。

昨今では「省エネ」や「エコ」が謡われることが多くなりましたので、熱伝導率の高いアルミだけでなく、樹脂を複合させた、熱効率の良い「アルミ樹脂複合サッシ」なるものが、だいぶ普及してきていますが、現状ではまだ、この「AW」として表記されています。🤔

アルミ樹脂複合サッシについては、別の投稿になるのですが、この辺りで画像付きでザッとご紹介していますので、お時間とご興味がありましたら、お立ち寄りください。

SW

建築の建具表記で用いられる「SW」は、英語表記「Steel Window」の、各単語の頭文字「S」と「W」を合わせた略語です。☝

論点はズレるのですが、建具とは関係のない電気関係の略語としては、「スイッチ」を示す略語としても、この「SW」が使われる場合があります。

日本語英語にすると「スチール ウィンドウ」になりますので、要は、アルミ製などではない鉄製のフレームで造られた窓を指します。

読み方としては、使う機会も少ないとは思うのですが、「エスダブリュー」で通じます。👌

読み方は「エスダブリュー」で通じるのですが、ケースとしてあんまり多くないはずですので、一瞬「ん?🤨」と思われたりする可能性はありますのでご注意ください。😅

ちなみに、「鉄(てつ)」は英訳すると「Iron」、厳密には「Steel」の和訳は「鋼(はがね、こう)」になりますので、ややニュアンスが違うのですが、一般的には鉄製の窓です。🥴

※実際はアルミサッシの写真です

国内ではあまり見かけないとは思いますが、筆者の経験上でお話ししますと・・・

25年ほど前に「どうしても窓を水色にしたいんだ!😤」と言って聞かない、(やや変わった?🤐)お客さんがいましたので、その際は鉄製の窓サッシに特注で水色を焼き付けたことがあります。

周知の通り、アルミと違って錆びやすい素材になりますので、今頃はたぶんサビサビでしょうね。😬

色々あって、決裂してしまったお客さんですので、実際にどうなっているのかは分からないのですが・・・。😓

一般的に使用されるとしても、原則として内装の窓に使われることが多い、もしくは内装に使われるべき窓(外装絡みには使われるべきでない窓)ですね。😅

WW

英語表記だと「Wood Window」ですので、木製の窓を指す略語です。

一部の輸入住宅の場合は、外壁の窓にも木製サッシが使われることがありますが、我が国では通常はあまり使われませんので、原則として室内の間仕切りに付けられる、木製の開口部です。

例えば、受付カウンターや、吹抜けから採光を確保するための窓、保育所などで廊下から保育室を覗くための窓などの場合、このWW、つまり木製の窓である場合が多いように思います。

通常、国内では屋外に面する外壁では使われないのですが、たまにこんな👇窓も見掛けますので、ケースとしてはゼロではありません。

先の通りなのですが、北米などの海外では、木製サッシも当たり前に存在するようですので、いわゆる輸入住宅などで使われる海外製のサッシでしたら、国内でも見られます。

ただ、略語「WW」に表されるような木製サッシを、外壁に設置されることを前提に既製品として扱っているメーカーさん自体は国内では少ないようです。

ま、日本は高温多湿ですので、当たり前と言えば当たり前ですし、やむを得ない面もありますよね。🤔

SSD

「SS」が付くと、ステンレスの意味である場合が多く、「SSD」の場合ステンレス製の扉を指す略語になります。

読み方は、そのまんまで恐縮なのですが「エスエスディー」です。😅

英語表記で言いますと、「Stainless Steel Door」ですから、要するに、この各単語の三つの頭文字「S」と「S」と「D」を取った略語ということになります。☝

一般的な住宅ではあまり使われないですが、マンションやビル系の建物などにはよく使われます。

ここ👆ではガラスが入っている形になっていますが、もちろんガラスの入っていない、ステンレスだけの場合もあります。

次項で「SD」という似たような略語をご紹介していますが、この略語「SSD」と「SD」の違いとしては、その建具自体の構造部材が「Stainless Steel(ステンレス)」で主に構成されるのか、一般的なただの「Steel(鋼)」だけで主に構成されているのか・・・という違いだけです。

※もちろん金額的な違いや耐久性の違い等はあります。😅

ちなみに「Stainless」と言う単語は、周知のとおりだと思いますが、「錆びない」もしくは「錆びにくい」という意味ですので、「錆びない(もしくは錆びにくい)鋼(スチール)」を、「Stainless Steel(ステンレス鋼)」、通称「ステンレス」と呼んでいるということのようです。

いつも特注で造ってもらう前提で描いてしまいますので、既製品も存在はすると思うのですが、その都度、造ってもらうか、ある程度のオーダーが利くイージーオーダーが一般的ですね。

また、次項でご紹介する「SD」と似たような略語にはなるものの、価格的にはこの「SSD」とは、だいぶ開きがあるため、一般的な戸建て住宅等ではあまり使われていない・・という現実的な違いがあります。

※耐久性や重量なんかもだいぶ違うのですが・・・ 💧

SD

建築図面などで、建具関連を示す意図で使われる「SD」は、英語表記「Steel Door」の各単語の頭文字「S」と「D」を取った略語になります。☝

カタカナ表記(日本語英語)ですと「スチールドア」になりますので、要は「鋼製扉」などと総称される鉄製の扉を指す略語ということですね。🤔

先ほども書きましたが、「鉄(てつ)」は英訳すると「Iron」、厳密には「Steel」の和訳は「鋼(はがね、こう)」になりますので、厳密にはニュアンスがやや違います。 ☝

なお、この略語「SD」の読み方は、これもそのままで恐縮なのですが・・・😓

そのままお読みいただいた「エスディー」でフツーに通じます。👌

(ガラス建材の高山さんによる出展)

防火戸の代表的なものになりまして、既製品の「SD」だと、この👆ようなマンション系のドアなどでよく使われますので、皆さんもご存じの方が多いのではないかと思います。🙂

昨今では「防火戸」は、「防火設備」と呼ばれるようになりましたので、ちょっと認識しづらくなりましたね。

建築基準法での呼び名なのですが・・・ 😒

同じくマンション系でお話ししますと、共用部などに使われる扉も通常はこの「SD」である場合が多く、この場合は既製品を使わず、特注もしくはイージーオーダーで造って、塗装で仕上げたり、シートを貼って仕上げたりするのが一般的です。

前項でご紹介している略語「SSD」と、やや紛らわしいかもしれませんので・・・

この「SD」と「SSD」の違いについては、必要に応じて、前項の「SSD」の項もご覧になってみて頂ければと思います。😉

※次項の略語「LSD」とも紛らわしいかもしれません。😓

LSD

英語表記だと「Light Steel Door」、カタカナ表記ですと「ライトスチールドア」ですので、軽量のスチールドア(鋼製扉)を指す略語です。

読み方は、これもそのまま「エルエスディー」でOKです。👌

(小松ウォールさん製品情報ページより引用)

何を以って、「軽量」と称するか?😲

という話になると、また曖昧な線引きしかなくて恐縮なのですが・・・ 😓

例えば、建築基準法で言う「防火設備」と「特定防火設備」の違いで言いますと、鉄板の厚みが「防火設備」の場合0.8mm以上、「特定防火設備」の場合は1.6mm以上などとされているのですが、この定義とはあんまり関係ありません。🥴

ちなみに、これも紛らわしくって申し訳ないのですが、「防火設備」という言葉は、「設備」の話ではありませんで、要は「防火戸」のことを指しています。

何年前だか忘れましたが、昔は「防火戸」と読んでいたところが、改正によって「防火設備」と称されることになってしまい、一般の方々には認識しにくくなってしまいました。

筆者が謝る場面ではないのですが、紛らわしくって、申し訳ありません・・・。😞

最近は、防火設備(要は防火戸)として使えるLSDもあるようですので、なおさら分かりにくくなっていますが、やや乱暴に丸めてしまいますと・・・、😬

SDよりも構造がややチャチなものが「LSD」というような認識でいいと思います。😅

(小松ウォールさん製品情報ページより引用)

通常、このLSD、つまり軽量スチールドアは、室内の出入口や、室内のパイプシャフトなどの点検用扉などに使われます。

AD

英語表記だと「Aluminum Door」ですので、要はアルミ製の扉を指す略語になります。

読み方は普通に「エーディー」で大丈夫です。

アルミですから色々と種類はあるのですが、例えば以下👇は、主にアパート系に使われることを想定しているものと思われる、YKKさんのアルミドア。

(ノース&ウエストさんからの出展)

以下👇もYKKさんのアルミドアですが、リフォーム用っぽいですね。🙂

ここではあんまり関係ありませんので、今回はスルーしますが、結構便利なリフォーム用ドアだと聞いていますので、ご興味あれば見てみてください。

(ノース&ウエストさんからの出展)

リフォーム用でなくても、筆者の建売マイホームの玄関でも、やはりAD、つまりアルミドアが使われていますし、本業の方でもよく使いますので、とても一般的なドアになります。

ちなみに、論点は逸れるのですが、この👆写真は入居前の写真です。

この後、入居前にちょっとしたリフォームをしていますので、玄関ドアはそのまま陳腐なままなのですが・・・

ご興味とお時間がありましたら、こちら👉「新築だって、そりゃリフォームしますよ!」もお立ち寄り頂ければと思います。🤗

WD

建築図面で見られる「WD」は、英語表記「Wood Door」の、各単語の頭文字「W」と「D」を取った略語です。☝

日本語英語に直すと「ウッド ドア」になりますので、要するに木製の扉を示す略語ということですね。😅

読み方としては、これもそのまま「ダブリューディー」でフツーに通じます。👌

ちなみに、建築界では「WD」ということで一緒くたにされて「木製」とは言われますが、実は、必ずしも「木」が使われている訳ではありません。😑💧

正確に言うと、むしろ「木質系扉」と呼んだ方が、個人的には適切な気がします。

(ソウケン ネット販売部さんからの出展)

例えば、これ👆なんかは合板やMDFと呼ばれる木質系樹脂を使用して、表面に木目調のシートを貼っていますので、純粋な木製ではありませんが、一般的には「木製扉」と呼ばれていますよね?

「MDF」と呼ばれる木質系樹脂については、巾木の話になるのですが、こちら👉「巾木とは?[完全版]」のこの辺りをご覧いただくと、もう少し分かりやすいかと思いますので、参考にしてください。🤗

※巾木などでも、同じように、木質系のMDF巾木が「木製」と呼ばれています。

木質系扉が普及しすぎていますので、影が薄くなってはいますが、純粋な木製扉も存在はします。

通常、価格的にはややお高めになってしまうのですが、以下👇のような扉は、ほぼ純粋な木製と考えられます。

(キャンドールインテリアさんからの出展)

このように木質系を含めた木製扉に対して、この「WD」が略語として使われているということです。😉

CD

この「CD」については、まとめて前掲の「WD」で示してしまう場合もあるのですが、英語表記の「Closet Door」、つまりカタカナ表記の「クローゼットドア」を略して「CD」とする場合もあります。

読み方は、これもそのまま「シーディー」でOKです。

(ドリームさんからの出展)

ここ👆では、いわゆる折戸(おれど)の例をお出ししましたが、この「CD」は折戸だけに使われる略語ではありませんで、クローゼットドアであれば、開き戸や引戸にも使われる略語になります。

(ノース&ウエストさんからの出展)

ちなみに、本論からはやや逸れるのですが・・・

既述の通りこの👆辺りの画像だと、「木製」に見えてしまうかもしれませんが、前項でのお話と被るのですが、木目調シートを貼っただけの「木質系」の建具になりますので、念のため補足しておきます。😉

F

これは英語表記ではありませんで、ローマ字で「FUSUMA」、カタカナ表記ですと「フスマ」ですので、要するに「襖(ふすま)」を示す略語です。

読み方としては「エフ」にはなるのですが、伝わらない場合もありますので、そのまま「襖」と呼んだ方が賢明です。👌

皆さんもご存じの昔ながらの襖もそうですが、昨今の以下👇のような既製品の襖も含めて、この「F」の略語を使用しています。

(建材百貨店さんからの出展)

この👆既製品の襖は、厳密には「戸襖(とぶすま)」と呼ばれるタイプになります。

片面が和室用の「襖(ふすま)」、もう片面が洋室向けの木質系の建具っぽく見える仕上がりになっている製品ですので、厳密には略語「F」ではありません。☝

この略語「F」はガラスの略語でも使われますので、紛らわしくって申し訳ないのですが、後述するガラス系略語コーナーもご参照いただければと思います。🙏

S ※内装用建具の場合

この「S」も英語表記ではありませんで・・・ 😮

ローマ字で「SYOUJI」、カタカナ表記ですと「ショウジ」ですので、要するに「障子(しょうじ)」を示す略語ですね。🤔

読み方としては「エス」にはなるのですが、これも伝わらない場合が多くなりますので、そのまま「障子(しょうじ)」と呼んだ方が行違いが減らせます。👌

既述のスチールの略語も「S」でしたが、建具を大きく大別する「鋼製/木製」で見た場合・・・

「鋼製建具」内の「S」は「スチール」を示し、「木製建具」内の「S」は「障子(しょうじ)」を示す略語とお考えいただければ大丈夫です。👌

(ノース&ウエストさんからの出展)

これも、昔ながらの障子と、この👆ような既製品の障子をまとめて、通常は「S」との略語が使用されています。

「Paper(ペーパー)」の頭文字を取って、「P」と表記する場合もありますが、認識しにくくなりますし、ガラスの略語で同じく「P」が出てくる場合があるため、紛らわしくなりますから、ケースとしてはさほど多くはないはずです。🤔

SS

英語表記ですと「Steel Shutter」、カタカナ表記で「スチールシャッター」。

つまり、普通のシャッターを示す略語になります。

何を以って「普通」とするか?については、ちょっと微妙なのですが・・・

一般的には、次項で計上する軽量シャッターでもなく、次々項で計上するリングシャッターなどの特殊なモノでない、いわゆる「重量シャッター」を示すものというお考えでいいはずです。

(三和シャッターさんWEBカタログより引用)

読み方については、「エスエス」にはなりますが、これでは伝わらない場合もありますので、普通に「シャッター」とお呼び頂いた方が間違いありません。

LSS or LS

英語表記ですと「Light Steel Shutter」。

カタカナ表記で「ライトスチールシャッター」になりますので、要は軽量シャッターと呼ばれるシャッターを指す略語です。

写真だけですと、一般の方には見分けが付きにくいと思われますが、例えばこんな👇シャッターが軽量シャッターになります。

(三和シャッターさんWEBカタログより引用)

これも先ほどの「軽量スチールドア」の「軽量」と同じ議論になってしまいますので、曖昧で分かりづらいところではあるのですが、いつもお世話になっている三和シャッターさんの軽量シャッターのカタログを見る限り、

スラットの厚みが1.0mmまでのものが掲載されており、重量シャッターのカタログを見ますと、スチールで1.6mm、ステンレスで1.5mm以上の製品が掲載されていました。

念のためですが、「スラット」とは???☝

シャッターの面を構成する、ジャバラ状のヒダヒダを指して、「スラット」と呼んでいます。

ですので、少なくとも三和シャッターさんの場合は、建築基準法に言う「特定防火設備」扱いになるものを「重量シャッター」と呼んでいるようです。🤔

分かりやすい例で言いますと、例えば、最近の住宅などの窓に付いている、いわゆる「窓シャッター」などは、この軽量シャッターに分類されることになります。

(リフォームおたすけDIY楽天市場店さんからの出展)

あとは一般的な、ちょっとした車庫やちょっとした店舗に付いている、風が吹くと騒がしいシャッターは、大抵この軽量シャッター、つまり「LSS」である場合が多いですね。😅

RSS or RS

これは筆者は使ったことない略語なのですが、「リングシャッター」を指す略語になります。

リングシャッターとは何ぞや?

という観点では、要は、マンションの駐車場入り口や、ちょっと高級っぽいお宅の車庫入り口などでよく見かけたりする、例えば以下👇のような格子状と言いますか、網目状のシャッターです。

(三和シャッターさんWEBカタログより引用)

筆者はグリルシャッターとかパイプシャッターというように呼んでいますので、「リング」の語源がどこなのか?はよく分りません。

また、話のニュアンスは逸れるのですが・・・

開放的ではありますので、いわゆる「シャッター」っぽくないということで、採用されるお客さんがいらっしゃいます。😑

例えば、屋外のガレージであれば問題ないのですが、屋内的に使用するガレージや、借りてくれる店舗が決まっていないお店などで採用してしまうと・・・

ツバメやらコウモリやらが平気で入ってこれてしまいますので、個人的にあまりお勧めはしていません。😅

ま、略語とは一切関係のない話なのですが。

AG

アルミニウム製のガラリを指します。

ガラリですので、一般の方からは「建具なの?」って思われてしまうかもしれませんね。

要は、アルミでできた、例えばこんな👇ガラリです。

(DIYSHOP RESTA リスタ 楽天市場店さんからの出展)

ガラリって何よ?😲と聞かれると、説明が難しいですが・・・

要は、「ルーバー」でしょうかね。

ルーバーは?とは聞かないでくださいね。😓

ちなみに、「ルーバー」は英語表記で「Louver」ですから、日本語訳すると「ガラリ」になりますので、堂々巡りになってしまいますので。😝

WG

これは、「W」が「Wood」の略になりますから、木製のガラリを指す略語です。

つまり、例えばこんな👇ガラリが「WG」に当たることになるのですが、実際に「木製」か?という意味では、ただの木製っぽい樹脂製だったりもします。🤨

(TK HOPE 楽天市場店さんからの出展)

ですので、どちらかというと「内装用のガラリ」を指す略語とお考えいただいた方がいいかもしれませんね。😉

ガラス種類に用いられる略語表記

さて、第一章では思いもよらず、殊の外(ことのほか)時間を食ってしまいましたので、だいぶ先が思いやられているところではあるのですが・・・ 😩

次は、建具関係に使われるガラス関係の略語表記の解説コーナーです。💨

また長文記事になってしまう感もモリモリ😖ですので、さっそく、やや急ぎ足で進めていきましょう。👊

FL or P

英語表記「Float Glass」の略語になりまして、フロート板ガラスを指します。☝

「フロート板ガラス」って何だよ?😲

って話になってくるはずですので、先に平たく翻訳しておきますと、要はただの透明ガラスのことですね。

※天窓ですので実際にはただの透明ガラスではありません

ホントに紛らわしくて恐縮なのですが、実は「P」と表現されることもあります。😨

この場合は「Polished Glass」の略語になるのですが、日本語だと「磨きガラス」ということになりますから、同じ「透明ガラス」を意図する略語ということになります。😵

誰かがちゃんと統一してくれればいいのですが、本当に紛らわしいですよねぇ・・。🤨

実は正確に言うと、この「FL」と「P」は同じ透明ガラスを指すのですが、製法が違います。

ですので、ガラス業界的な観点から言うと、「FL」と「P」は厳密にはぜんぜん別物(べつもの)になります。

マニアックな話にはなるのですが、筆者的には豆知識としては面白い話だと思いましたので、旭硝子さんのページ(外部サイト)をご紹介してきます。

35. フロート板ガラスのこと-2 ~普通板ガラスからフロート板ガラスへ~

ご興味とお時間がありましたら、ご覧になってみてください。😉

筆者が謝る場面ではないはずですが、ご容赦願えると有難いです。🙏

F

前項で「FL」が出たところですので、この「F」のことかな?と、普通の方なら思われるはずですが、これまたニュアンスの違うガラスを指します。

英語表記「Figured Glass」の略語になりますので、要は「型ガラス」と呼ばれるガラスを指しています。

「F」は先ほど「襖(ふすま)」だとご説明したところですが、木製建具表で使われている場合は、大抵「襖(ふすま)」を指し、ガラスの表記がある欄の場合は、「型ガラス」を示すものとお考えいただければ大丈夫です。

そもそも「型ガラス」って何だよ?😲

って話になりますよねぇ。😩

色々と種類はあるのですが、例えば、こんな👇ガラスが型ガラスと呼ばれています。

(写真ACさんからの出展)

「型ガラス」とは?😮

「型板ガラス」とも呼ばれますが、要は、型押しされているガラスであっち側を見通すことができないガラスを指すものとお考えいただければOKです。👍

PW

英語表記は「Polished Wired Glass」。

カタカナ表記はここではあまり関係ないのですが、「ポリッシュド ワイヤード ガラス」です。

何のこっちゃ?という感じですが、「網入り磨き板ガラス」を表す略語になります。😑

平たく言いますと、網が入っている透明ガラスということですので、以下👇のようなガラスを指す略語ということです。🤔

(鏡オーダーメイド販売さんからの出展)

この👆画像もそうなのですが、通常は6.8mmの厚みになりまして、少し前にも少し触れた、建築基準法で規定されている「防火設備」扱いの開口部に使えるガラスということになります。

※「防火設備」とは?要は「防火戸」もしくは「防火窓」です。

戸建て住宅の場合、さほど多くはないと思いますが、マンション系のお宅はおそらく多用されているものと思われる、とてもポピュラーなガラスですよね。😉

この網が入っている透明ガラスを示す略語が、一般的に「PW」と表記されているというわけです。👍

FW

英語表記ですと「Figured Wired Glass」、ここもカタカナ表記は関係ないのですが・・・

強いて書きますと、「フィギュアードワイヤードガラス」です。🥴

日本語訳にしますと、「形作られ、ワイヤーの入ったガラス」的な意味合いになりますので、前項の「PW」の透明ではない型ガラスバージョンということですね。

つまり要は、以下👇のような「網入り型板ガラス」を示す略語になります。

前項の「PW」と同様、建築基準法でいう「防火設備」要求のある窓に使用される、透明ではないガラスということになります。🤔

D or PG

いずれも、いわゆる複層ガラス(要はペアガラス)を示す略語です。

「D」の方については、ちょっと微妙で恐縮なのですが、英語表記「Double」、カタカナ表記「ダブル」の略と思われます。

※単純に「二枚」という意味です。

「PG」については、英語表記「Pair glass」、カタカナ表記で「ペアガラス」ですので、これの略語ということですね。🤔

(YKKapさんサイト製品説明ページから引用)

今さらご説明するほどの話ではないかもしれませんが、形としましては、この👆画像のように、内側と外側にガラスがあって、その中間に「中空層」と呼ばれる隙間が空いている、二枚セットのガラスをペアガラス、もしくは複層ガラスと呼びます。

この中央の「中空層」には、数パターンありまして、この「中空層」の巾や内部の仕様によって省エネ性能が違ってきます。

筆者の知る限りですので、もっと色々とある可能性もありますが、通常のモノは①乾燥空気。

仕様が高いものですと、②アルゴンガス、もっと言うと③真空(何もない)というようなパターンがあります。

真空のモノの例を上げると、皆さんもご存じの商品名で言いますと「スペーシア」ですよね。

(ガラス建材の高山さんからの出展)

真空ガラスがどの程度スゴいのか?という点については、また別の機会にお話ししますが、ここでお伝えしたいのは、かの有名な「スペーシア」も、略語「D」や「PG」で示される、「複層ガラス」の一種なんですよ!という点です。👌

厳密に言うと、この👆製品の場合は次項でご説明する「Low-E金属膜」が入っているようですので、次項の略語「Low-E」でもあることになるのですが。😅

Low-E

「Low-E金属膜」と呼ばれる特殊な金属膜を内側にコーティングして、省エネ性能を高めた低放射ガラスを指す略語になります。

「Low-E」部分については、英語表記で「Low Emissivity」、カタカナ表記ですと「ロー・エミシビティー」になりまして、これを略したモノということですね。🤔

(リフォームおたすけDIY楽天市場店さんからの出展)

「Low Emissivity」の意味としては、単純に「低放射」ということのようですので、Low-Eガラス=低放射ガラスという解釈で大丈夫です。

読み方としては単純に「ローイー」でOK。👍

一般的には、前項でご説明した「PG」や「D」と略される、複層ガラスの外側のガラスに使われることが多く、「Low-E複層」などと表記したりもしますが、通常は、「Low-E」と書いてあれば、「Low-E複層」である場合が多いはずです。👌

また、我々の業界では使わないのですが、いわゆる「エコガラス」と呼ばれるガラスが、このLow-E複層ガラスとのことです。

なお、このLow-E複層ガラスには「遮熱」や「断熱」との表記がある場合がありますが、この違いについては別の投稿👉「Low-E複層ガラスの断熱/遮熱の違い」でザッと解説しましたので、お気になられる方は必要に応じてご算用いただければと思います。😊

L

英語表記で「Laminated glass」、カタカナ表記ですと「ラミネーテッドガラス」。

平たく言うと「ラミネートガラス」ってことになりますが、日本語訳しますと、要するに「合わせガラス」のことですので、これを示す略語ということです。

合わせガラスとは?🧐

代表的な例で言えば、鉄道車両のガラス、自動車のフロントウィンドウなどに使用されている、複数枚のガラスの間に樹脂などの中間膜を挟み込んで、貼り合わせたガラスを指します。

一般的には耐衝撃性に優れており、建築での代表的な使い方としては、例えば住宅の場合では、防犯性が求められる窓や、「玄関ドア」の明り採り用ガラスなど、いわゆる「防犯ガラス」としての機能が要求される部分に採用されることが多いです。

:YKKap プロント S01 A

(グレイズさんからの出展)

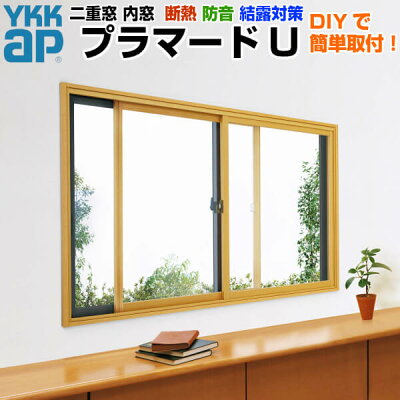

また、一般的な単板ガラスに比べ、断熱性能や防音性能も高いことから、窓リフォームで使用するような後付けの二重サッシ👇などでも人気があります。😘

YKKapプラマード(リフォーム建材屋さんからの出展)

このYKKapさんのプラマードはDIY施工も可能な、既存の窓の内側に付けるような、後付け用の二重窓になりますので、自分で窓リフォームを計画されている方々には、結構おすすめです。👍

話のニュアンスは逸れますが、二重サッシはこんな👇感じになります。

(ガラスの種類はここでは無視してください)

幹線道路沿いや、線路沿いなどの建物の場合は、騒音対策として、新築で設置する場合も結構あります。🤔

防音性能については、ガラスの厚みにもよるのですが、一般的にはLow-Eも含めた複層ガラス(ペアガラス)よりも高くなります。

また、話のニュアンスは逸れるのですが、逆に、複層ガラス(ペアガラス)で内と外のガラスの厚みが同じ場合、原則として防音や遮音性能はありませんで、共鳴効果により音を高めて伝えてしまう傾向がありますので、ご注意ください。☝

なお、中間膜の特性の違いによって、その他の機能が付加された、便利な合わせガラスも存在します。

H

この「H」については、これっぽっちに略してええんかい?😲と個人的には思っているのですが、英語表記「Heat ray absorbing glass」の略語となっています。

当然のように、じゃあ「Heat ray absorbing glass」ってなんだよ?😤

ってことになりますよね?

ごもっともな流れですので、素直に和訳しますと「熱線吸収ガラス」になります。😑

って言われても、よく分からないですよね?😅

これもごもっともだと思いますし、分かりづらくって本当に申し訳ない気持ちになりながら、今、文字入力をしているところなのですが・・・

次に、ここで言っている「熱線」とは何ぞや?😤という話に移ります。

一般的には「熱線」とは、赤外線を指したり、熱せられて熱くなった線を指したりもしますので、そんな意味かと思いきや!😳

ここで言う「熱線」は、もちろんそんな意味ではありません。🤧

ここで言う「熱線」は、平たい言葉で訳しますと、「太陽光による熱」の意味で使われているものと思われますので、正しい翻訳かどうかは微妙なのですが、要するに「日射熱」的な意味合いで使われているはずです。

※イコールではなく「日射熱」的な意味合い。

だいぶ前振りが長くなっていますが、もちろん筆者のせいではありませんので、ご容赦願いたいのですが、そもそも命名が間違ってますよね!

結論を申し上げますと、太陽光による熱を吸収するガラスを「熱線吸収ガラス」と呼び、その略語だ!ということになります。💧

まったく勘弁してほしいです。😤

具体的にどんなガラスなのか、について軽くご説明しますと・・・

金属をガラスに混ぜ込み、その金属に熱を吸収させることで、温熱環境を保てるような機能を付加したガラスです。

金属を混ぜ込みますので、やや色のついたガラスになるのですが、モノによっては直射日光を40%ほどもカットできるような代物(しろもの)もありますので、光環境も適度に保つこともできるという、ちょっと便利なガラスになります。

ただ、ガラス自体が熱を吸収することになってしまうため、熱割れ(熱によって割れてしまうこと)を生じやすいというデメリットもあります。😓

用途としては、高層ビル系で特に重宝されているようですが、マンションなどでも使われている場合があるようです。

こんな「熱線吸収ガラス」を示す略語が、この「H」ということになります。☝

「太陽熱吸収ガラス」とかのネーミングであってくれれば、もう少し簡単にご説明もできるのですが、まったく分かりづらいですよね。

申し訳ありませんね・・・。🙏

PWL

既述の「PW」、つまり「Polished Wired(網入り磨き)」との違いが分かりにくいと思いますが、おそらく英語表記「Line(ライン)」の頭文字をプラスして、「PWL」と表記されるのかなと推測します。🤔

要は「網入り」ではなく、「Line(ライン)」状の銅線などを入れたガラスですので、いわゆる「線入り」の「磨き板ガラス」を示す略語です。

既述の通り、「磨きガラス」は「透明ガラス」を指しますので、要するに、「線入りの透明ガラス」を指す略語という意味です。☝

20年ほど前からあまり見かけなくなりましたが、先の「PW」が防火戸(防火設備)扱いの窓にも使えるのに対し、単なる「線入り」、つまり「PWL」だと防火戸としては使用できないことになっていますので、このことから衰退してしまったような気がします。

(透明の画像が見つかりませんでした🙏)

網状ではない線状のワイヤーということになりますので、通常は網目ではなく、縦や横に平行に入れられているような、透明ガラスを指すことになります。

FWL

これも前項と同じく、既述の「FW」、つまり「Figured Wired(網入り型板)」と混同しやすいのですが、前項の「線入り」透明ガラスを、型板ガラスに変えただけですので、「線入り型板ガラス」を指す略語ということになります。

前項でお出しした写真👆が、この略語「FWL」で示される「線入り型板ガラス」です。

その他の建具関連略語

その他、建具関連の略語はまだまだあるのですが、多くなりすぎて探しにくくなってしまいます😩ので、ここで見つからない場合は、大変お手数なのですが、以下👇のページをご覧になってみて頂けると有難いです。🙏

- 建築図面の略語を解説します④(建具系2/2)

当記事(1/2)の続編(2/2)になりまして、主に建具金物関係に関する略語をまとめてあります。

内容としては、「丁番(ヒンジ)系」、「ハンドル(把手)系」、「その他の建具金物系」の三本構成になっています。 - その他の建具関連略語:ROW、ROH、RH、Rh

当シリーズをまとめた後に思い出して、追加しようとしたのですが、文字数が多くなりすぎてしまうので、単独の記事に切り分けました。

建具関連略語「ROW」、「ROH」、「RH」、「Rh」の4つについてご説明しています。 - 建築図面の略語辞典:アルファベット順

冒頭でもリンクを貼っておきましたが、当サイトでご説明している略語のすべてを、アルファベット順に並べて、各解説箇所へのリンクを貼った、いわゆる辞書や辞典的に使えるページを目標に作成しています。

建具系の略語と思っていてもニュアンスの違う略語である場合もありますので、そんな時に探しやすいかな・・と思って作ってみたページになります。🤗

今日のまとめ

本日は、サラッとまとめられるものと思って書き始めた、建築図面に見られる略語表記の内、建具系の略語について、今回は、主に「建具本体の形式」と「ガラスの種類」に関する略語の解説をして参りました。

いかがでしたでしょうか?

建具関係に係るお探しの略語は見つかりましたでしょうかね・・・ 😳

途中でもお話ししていますが、建具金物やその他の略語については、後半(2/2)ということで、他の投稿で準備中ですので、しばし待ち頂けると有難いです。😌

220830追記こちら👆はUP済みです。

筆者が経営しているのは、大きな設計事務所ではなく、所詮、個人事務所ではあるのですが・・・

一応は、数千人クラスの大きめの企業さんの下請けなんかもやっていますし、住宅メーカーさんも延べ5~6件は付き合いがありましたので、さほど的外れな内容ではないものと思っております。

・・・が、主観によって、特殊な略語と判定し割愛してしまったような略語もないこともありませんので、もしお探しの略語が見つからなかったような方がいらっしゃいましたら、大変お手数なのですが、コメントなどで教えていただければ、順次追加していくようにしようと思っています。😉

木造住宅だけにこだわることなく、建築全般に係る建具関連の略語を、一通りご説明してきたところですが、略語の解説だけだとあまりに不親切な気がしてしまいましたので・・・

ついでに略語が指している用語自体の解説まで入れてしまったことで、結果的にだいぶ長い投稿になってしまいました。😓

毎度のことながら、長くなってしまって申し訳ございませんでしたが、最後までお読みいただき、どうも有難うございました。🙏

コメント